Introduction

Alors qu’il emmenait ses lecteurs visiter la lune et le soleil, Cyrano de Bergerac n’imaginait certainement pas ouvrir la voie à tous les aventuriers de la plume qui nous ont, depuis, conduit dans des contrées fabuleuses. Il avait certes eu quelques devanciers, mais ses descendants sont innombrables et nous obligent aujourd’hui à interroger la place et le sens des notions d’état et d’empire dans les littératures de l’imaginaire.

Utopies

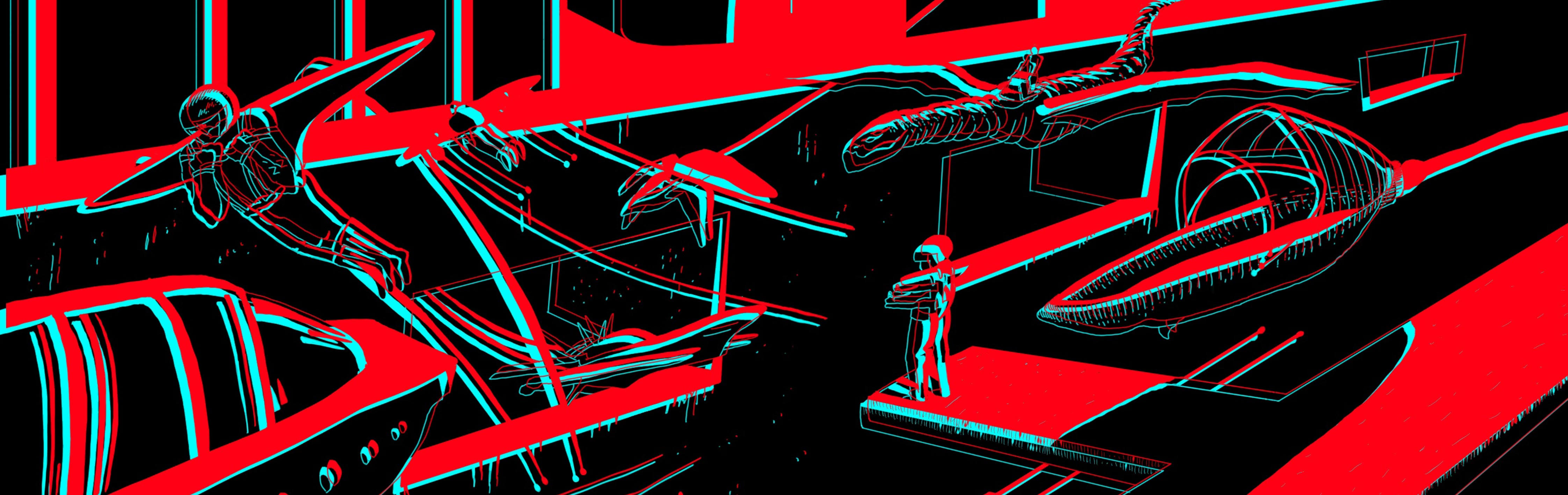

Phénoménologie, archétypologie et poétique ont montré que la dynamique de l’imaginaire « est réponse cherchée dans l’espace aux angoisses de l’homme devant la temporalité 1. » La question de la topographie est donc au cœur de l’imaginaire et des récits qu’il structure. Les littératures de l’imaginaire, et plus largement leurs fictions à l’ère multimédiatique qui est la nôtre, sont avant tout des fictions spatiales. C’est vrai dès l’émergence de la littérature de jeunesse moderne avec Lewis Carroll qui nous fait découvrir Wonderland. Pour se convaincre que ça le reste de nos jours, il suffit de méditer l’importance de la carte dans la genèse romanesque de « l’une des trilogies phares de la culture geek 2 », The Lord of the Rings de Peter Jackson. De la liquéfaction de l’écorce terrestre dans 2012 au village pop-up dans Mortal Engines, en passant par la ville qui se replie sur elle-même dans Inception, la prolifération des espaces déformables dans les blockbusters contemporains atteste l’intérêt des réalisateurs pour la création d’espaces originaux. L’équipement des salles à grande échelle pour la projection en 3D relief est encore venue alimenter le phénomène. Le premier film à en avoir pleinement profité, Avatar de James Cameron en 2009, mettait clairement en avant les enjeux de l’inventivité en matière de chronotopes. Ils découlent de la logique même de la high fantasy, telle qu’elle a été configurée par Robert E. Howard puis J.R.R. Tolkien : un espace, c’est aussi un peuple, une organisation sociale, une représentation du monde. Cameron, en inscrivant son film dans la veine des écofictions 3, fait ressortir un aspect important de la cosmogenèse imaginaire : elle implique tout un écosystème et donc les forces à l’œuvre dans la conservation de la vie elle-même. Dans La Mort de la Terre, en 1910, J.-H. Rosny Aîné nous fait assister à la fin de l’espèce humaine sur une planète desséchée par sa surexploitation, et à l’émergence conjointe d’un nouveau règne, celui des ferromagnétaux. L’angoisse devant la temporalité se résout en continuité des processus biologiques ; on parlerait aujourd’hui de résilience, ce qui est une manière de s’accrocher à la foi dans l’avenir. Ainsi WALL-E d’Andrew Stanton donne-t-il à voir la fin tragique de la société de consommation, avant de représenter, au générique, la renaissance de la civilisation humaine. Les diverses planètes qui peuplent les univers de Star Trek ou de Star Wars, l’impressionnant bestiaire et le catalogue d’utopies qu’elles engendrent, offrent une prolifération d’exemples similaires. L’imaginaire apparaît indissociable d’une phénoménologie du vivant. Explorer ses états et empires ne revient pas à s’évader dans un vain rêve ; c’est au contraire prendre ses distances avec la réalité quotidienne pour interroger en profondeur ce qui la constitue, à commencer par les lois de l’évolution. C’est réfuter l’hégémonie de l’expérience immédiate au profit d’une méditation rêveuse sur le destin du monde. Quand le réalisme dissèque ce qui est, les fictions de l’imaginaire explorent ce qui pourrait être.

L’engouement de la critique pour le lexique scientifique nous a valu maintes analogies entre les univers de la fantasy et les mondes possibles de la physique quantique. La comparaison, rarement étayée par une véritable intelligence des concepts, n’a de pertinence que lorsqu’elle est revendiquée par un auteur comme Philip Pullman, dont la trilogie His Dark Materials renvoie, par son titre, aussi bien à Milton qu’à la matière noire 4. Ailleurs, elle est passible des mêmes sarcasmes que Sokal et Bricmont ont, en leur temps, adressé à la « philosophie postmoderne 5. » À défaut d’obéir tout à fait à la sémantique de Kripke 6, les mondes que Tolkien qualifiait de Secondaires 7 soulignent les travers et les angoisses de notre monde Primaire. Tyrans et mercenaires, criminels endurcis et gouverneurs dévoyés y prospèrent à l’envi. Le décor médiéval qui est un des principaux marqueurs du genre favorise l’exacerbation des passions et des comportements les plus violents de notre temps. La projection est d’autant plus nette lorsque le chronotope imaginaire, dans une logique science-fictionnelle, se donne pour un potentiel avenir du monde Primaire. C’est affiché dans le titre même d’une série comme Black Mirror de Charlie Brooker, qui tend un sombre miroir à l’environnement médiatique dans lequel nous évoluons. Alors que les dystopies ont le vent en poupe, il est bon de rappeler que les utopies n’ont jamais vraiment fait rêver. Même celle d’EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow) rêvée par Walt Disney dans ses dernières années n’était guère rassurante. L’instauration programmée d’une législation spécifique 8 ouvrait la porte à tous les abus, en soumettant la vie privée des habitants aux valeurs et aux intérêts de l’entreprise. Toute utopie est au fond dystopique, et ne fait que mettre au jour les tragiques apories de l’organisation sociale. Tout juste pourrait-on dire que les dystopies affichées, comme Hunger Games, Maze Runner ou Divergent, se donnent d’emblée pour des cauchemars façonnés par la folie des hommes, à la faveur de catastrophes environnementales. La collapsologie qui s’est répandue dans le sillage du livre de Jared Diamond 9 s’y décline en alerte politique sur les risques de voir le totalitarisme s’installer sur les ruines de nos démocraties. Les romans et les films se donnent pour les laboratoires du pire ; les jeux vidéo comme Fallout ou S.T.A.L.K.E.R. leur emboîtent le pas. Dès le milieu des années 90, Resident Evil avait tracé la voie. L’imaginaire n’entretient pas vraiment l’espoir de fins heureuses. Sans doute l’engouement pour ces territoires maudits participe-t-il d’une forme de catharsis, mais elle n’exclut pas non plus la prétention ou du moins l’intentionnalité visionnaire. C’est le cas, par exemple, dans les écofictions qui s’articulent à un engagement écologique, qu’il soit revendiqué comme chez Jean-Pierre Goux, l’auteur de Siècle bleu, ou qu’il transparaisse comme dans Aqua™ ou Semences de Jean-Marc Ligny. L’exposition des conséquences tant matérielles que biologiques du réchauffement climatique vaut ici mise en garde contre nos modes de vie et de consommation. À bien des égards, la cause climatique est venue se substituer aux vieux débats autour du totalitarisme qui ont agité le monde des Lettres dans le sillage de Brave New World et de 1984. Un dessin animé comme Mutafukaz de Guillaume « Run » Renard, adapté de son manfra éponyme, explicite même la continuité des deux propos. Le réchauffement s’y trouve en effet attribué à une race d’aliens sensibles au froid, qui ont infiltré les sphères du pouvoir économique et politique pour adapter la planète à leurs besoins vitaux. Le complotisme se met ainsi au service de l’écologie pour dénoncer un conflit d’intérêt entre le peuple et les puissants dans la gestion de la crise climatique.

Emprise

Si l’imaginaire se prête au militantisme, en dépit des décalages qu’il instaure avec la réalité, c’est qu’il exerce sur les lecteurs et les spectateurs une emprise, un empire particulier. Parce qu’elle est symbolique, la langue de l’imaginaire est naturellement métaphorique, parfois même allégorique. Elle échappe aux pesanteurs démonstratives du réalisme en sollicitant directement l’imagination de ses récepteurs. L’immersion fictionnelle 10 s’en trouve grandement optimisée. Michael Ende en donne l’un des meilleurs exemples dans Die unendliche Geschichte où Bastian Balthazar Bux bascule dans les pages du livre qu’il dévore avec passion. Lire, c’est vivre. Se plonger dans un récit, selon l’expression consacrée, revient à s’offrir une véritable expérience de ce qu’il raconte. On est un peu spéléologue quand on referme Voyage au centre de la terre. Et cela vaut quel que soit le support médiatique. Dans la série Westworld, le créateur du parc d’attractions dans lequel de riches clients peuvent se donner les frissons du Far-West, définit la portée ontologique d’un divertissement qui autorise toutes les brutalités, toutes les déviances : les invités, dit-il, « ne cherchent pas une histoire qui leur apprend qui ils sont. Ils savent déjà qui ils sont. Ils sont ici parce qu’ils veulent avoir un aperçu de ce qu’ils pourraient être 11. » L’immersion fictionnelle va de pair avec la refiguration du soi théorisée par Paul Ricœur 12. Elle projette le moi du lecteur, du spectateur ou du joueur dans un jardin aux sentiers qui bifurquent, pour reprendre la belle expression de Jorge Luis Borges dans Fictions 13. Elle emporte également sa conviction par une efficacité qui s’affranchit des cadres convenus de l’observation exacte. Les mondes de la fiction sont autant d’hypothèses. Leur cosmogonie découle d’un si et seulement si fondateur, qui en fixe la loi. C’est ce qu’explicite le Il Était une fois… des contes de fées. Ailleurs, il est passé sous silence, mais on en retrouve la trace sans peine. Qu’adviendrait-il si l’on pouvait modifier les souvenirs d’un homme et en faire le commerce ? Tel est le point de départ de la nouvelle We Can Remember it for You Wholesale de Philip K. Dick dont Paul Verhoeven a tiré Total Recall. Les premières pages de Harry Potter and the Philosopher’s Stone nous donnent à découvrir un tableau de ce que pourraient être les rues d’une petite ville du Surrey si les sorciers existaient pour de bon. Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children part de l’idée que le grand-père du narrateur aurait bel et bien vécu les fabuleuses aventures qu’il se prête. La matrice hypothético-déductive de l’écriture est mise au jour par le jeu du romancier sur les clichés qui illustrent les trois tomes de son œuvre. « Toutes les images dans ce livre sont des photographies authentiques, anciennes et, à l’exception de quelques-unes qui ont été légèrement retravaillées, elles ne sont pas retouchées 14 », explique à chaque fois Ransom Riggs en appendice, avant de rendre hommage aux dix collectionneurs qui les lui ont prêtées. La précision suggère que les romans donnent la clé de leur mystère, qu’ils ont été imaginés pour expliquer dans quelles conditions on peut admettre que les pieds d’une petite fille ne touchent pas terre, qu’une autre présente un vaste trou impeccablement rond à la place de l’abdomen ou qu’un garçon ait des ailes. Si tout cela était vrai ? Tel semble être le point de départ de la rêverie romanesque adaptée par Tim Burton pour le grand écran.

Plus ancré dans la géopolitique de son temps, le premier Mad Max extrapole un futur post-apocalyptique sur l’éventualité d’un conflit planétaire résultant du deuxième choc pétrolier. Les postulats de départ peuvent varier à l’infini, le mécanisme reste inchangé : l’imaginaire est d’abord interprétation du monde. Il propose des alternatives à la réalité en fonction de la lecture qu’il donne de celle-ci. C’est pourquoi il peut prétendre nous éclairer. Sur le modèle des livres dont vous êtes le héros ou des jeux vidéo à choix multiples, les fictions à portée visionnaire poussent volontiers à leurs ultimes conséquences les pires options proposées à nos sociétés, dans l’espoir de nous inciter à les éviter. Que se passera-t-il si le dérèglement climatique n’est pas enrayé ? si un virus s’échappe d’un laboratoire et provoque une pandémie ? si un astéroïde menace la terre ? si la faille de San Andreas fracture la Californie ? Mais les choses ne sont pas si simples. À la fin de Tomorrowland de Brad Bird, un personnage déplore qu’Hollywood ait rendu la catastrophe écologique inévitable en nous y habituant, en l’érigeant en spectacle divertissant. Sa critique n’est pas dénuée de bon sens et pose en tout cas l’épineuse question de l’inaction face aux désastres annoncés. L’empire de l’imaginaire est à double tranchant. La fascination qu’il exerce est à la mesure de l’élan créateur qu’il suscite. On a tôt fait de prendre pour argent comptant ses fantaisies les plus échevelées. Il ne faut jamais négliger, quand on l’étudie, la redoutable puissance avec laquelle il disqualifie la rationalité. Gaston Bachelard a bien montré, au fil de son entreprise épistémologique, que l’erreur scientifique est fille de la vérité poétique 15. Qui n’a pas été tenté de croire aux explications de John Hammond, dans Jurassic Park, sur la manière de ressusciter velociraptors et autres T-Rex ? La vulgarisation des travaux génétiques s’ingénie même, depuis lors, à entretenir la confusion. « Jurassic Park pour de vrai 16 », titrait un journaliste en mai 2018, alors qu’un savant de Harvard annonçait son intention de redonner vie au mammouth laineux. Pour preuve que la fiction nourrit plus le désir que la sagesse, on apprenait un mois plus tard que le paléontologiste Jack Horner, consultant scientifique de Steven Spielberg, envisageait de recréer des dinosaures non pas à partir de fragments d’ADN prélevés sur des moustiques conservés dans l’ambre, mais en manipulant celui de nos modernes poulets 17. Le désordre revêt une dimension dionysiaque, comme le fait remarquer Stephen King dans Danse Macabre 18 : il fait sentir à quel point nos existences sont étriquées, plus qu’il ne nourrit l’envie de les aménager en vue de leur préservation. Sans pitié pour l’ordre apollinien, il excite le Ça freudien au lieu de conforter le Surmoi. On ne demande pas à l’aventure, fût-elle violente, d’entretenir le goût des pantoufles. Même un Hobbit peut céder à son appel.

Poétique

Le récit a pris le relais du mythe, de la légende et du conte pour élargir l’audience de cet imaginaire qui préfère la rêverie fertile à l’imitation fidèle. L’Épître d’Horace aux Pisons distinguait déjà ces deux formes d’inspiration, dénonçant les chimères qu’un autre Horace, Walpole, allait revendiquer, dix-huit siècles plus tard, pour fonder le roman gothique 19. Maurice Lévy, grand spécialiste de ce genre, a choisi en 1979 l’expression de littératures de l’imaginaire pour désigner l’ensemble des récits qui relèvent de cette esthétique en rupture avec les canons réalistes. C’était une belle façon de dépasser alors les stériles querelles sur la définition du fantastique, qui faisaient rage depuis la publication de la célèbre Introduction… de Tzvetan Todorov, en 1970 20. L’appellation prônait l’opportunité d’adopter un point de vue panoramique, au lieu de se focaliser sur des critères de définition toujours sujets à caution. Elle privilégiait la matière des œuvres plutôt que leur forme, leur poétique plutôt que leur rhétorique. En un temps où le structuralisme imposait sa loi dans le paysage intellectuel français, la ligne indiquée par le choix lexical de Maurice Lévy ouvrait la voie à une forme de résistance. Un demi-siècle après, le terme de littératures peut sembler trop restrictif. Il est l’écho d’un âge où la littérature était encore hégémonique dans le champ de la culture, même populaire. Il doit aujourd’hui s’entendre en un sens élargi, considérant comme littéraire tout produit d’une écriture fictionnelle. De fait, l’acception apparaît d’autant moins abusive qu’on parle sans problème d’écriture filmique, radiophonique ou vidéoludique.

Ainsi comprises, les littératures de l’imaginaire forment elles-mêmes, à leur manière, un vaste empire aux paysages variés. Largement dédié au divertissement du public, il y pourvoit par tous les moyens médiatiques mis à sa disposition. Les histoires, les personnages, circulent librement d’un support à l’autre, bénéficiant des capacités immersives particulières de chacun. Ils participent en cela de la culture de la convergence définie par Henry Jenkins en 2006 21, et même bien plus que ne le laisse penser son approche essentiellement communicationnelle de la culture. Un succès, de nos jours, se pense en termes de propriété intellectuelle (en anglais IP : Intellectual Property), pour pouvoir être exploité sur différents canaux. Dès le début des années 1990, suite au succès du manga Codename Sailor V dans Runrun, le supplément du mensuel Nakayoshi, la société de production Toei commande à Naoko Takeuchi un manga couplé à un anime. Le premier épisode de la franchise Sailor Moon paraît dans Nakayoshi en février 1992 ; la version télévisée commence le 7 mars sur TV Asahi. Les produits dérivés arrivent aussitôt dans les bacs, de même qu’un jeu vidéo pour Nintendo Gameboy. Un premier film sort sur grand écran en décembre de la même année. La logique n’est pas seulement celle du transmédia, encore moins celle du conflit entre anciens et nouveaux médias, que désigne le sous-titre de Jenkins : Where Old and New Media Collide. Loin d’entrer en collision, les médias sont en pleine collusion. On a affaire à un produit artistique conçu pour varier les plaisirs médiatiques du public : un médiart 22. De nos jours, un film des Marvel Studios ne sort pas sans être précédé de son Prelude en comic book, qui en précise le contexte. Un dessin animé Disney se décline aussi bien en album qu’en novélisation et donne parfois lieu à une série animée, voire à une attraction dans les parcs. Il a aussi son adaptation vidéoludique, ce qui est de moins en moins le cas des productions destinées aux jeunes adultes. Celles-ci, néanmoins, n’oublient pas les gamers : ils sont volontiers sensibilisés en amont. Ainsi la sortie d’un blockbuster comme Black Panther, à la mi-février 2018, a été précédée quelques mois plus tôt par celle d’un jeu en ligne : Black Panther : Jungle Pursuit. L’abondance, la diversité et la durée de la commercialisation d’une franchise est à la mesure de son impact culturel, autrement dit de la place que s’acquiert dans l’imaginaire du public celui qu’elle met en place.

Dans un tel contexte, la perspective panoramique est plus que jamais de rigueur. Les imaginaires contemporains appartiennent bien souvent à des marques, mais ils ne sont plus tributaires d’un média. Superman n’est plus, depuis longtemps, un simple personnage de comics. Il s’est imposé à la radio et dans les serials, en dessins animés, sur grand écran ; sa biographie s’est complexifiée à travers des séries télévisées en live action comme Adventures of Superman, Lois & Clark : The New Adventures of Superman ou Smallville. Il a eu son spin-off avec Supergirl, au cinéma en 1984, puis dans une série de CBS à partir de 2015. Il a même croisé l’univers Marvel, en 1976, dans un comic book conjoint : Superman vs. The Amazing Spider-Man : The Battle of the Century. On ne peut prétendre appréhender sa place dans la culture contemporaine sans l’aborder sous tous ces aspects. De même, étudier le sens des folles aventures d’Alice à Wonderland passe par l’examen de ce qu’en ont retenu les Classics Illustrated de Gilberton et de Marvel, de ce qu’en a fait le cinéma, et tout particulièrement Walt Disney, de la manière dont elle a été ré-imaginée par Tim Burton 23 et revisitée par la photographe Annie Leibovitz ou les séries Once Upon a Time et Once Upon a Time in Wonderland. Cela implique même de retrouver sa trace dans l’ensemble de la Pop Culture, du Rock n’Roll à la publicité. On n’est jamais trop ouvert dans ces matières. Les littératures de l’imaginaire sont devenues l’un des langages de notre temps, et il est d’autant plus nécessaire de les explorer dans leurs moindres recoins. Aussi apparaît-il dommageable que les habitudes académiques françaises poussent à la spécialisation médiatique, à ne s’intéresser qu’au roman, à la BD, au cinéma, aux séries, etc. En guise d’empire de l’imaginaire, c’est un archipel que dessine ce type de point de vue. Dès lors qu’elle est intermédiatique, l’entrée par les genres littéraires – chère aux études du même nom – est plus respectueuse des paysages. Elle correspond davantage aux pratiques du marketing et suit en quelque sorte des lignes de partage respectées par le public. Mais elle conduit, par nature, à une parcellisation des territoires qu’aggrave encore la tendance à l’inflation des catégories. Tout se passe en effet, depuis plusieurs décennies, comme si chaque succès majeur méritait une nouvelle étiquette générique, sous laquelle ranger ses inévitables épigones. La culture fan ne fait qu’amplifier le phénomène en multipliant à l’envi les discriminations souvent arbitraires. En outre, la perspective tend à ignorer que bien des univers fictionnels, et des plus marquants, se jouent des critères génériques ordinaires. Ainsi de Star Wars. Dans quelle case ranger la franchise créée par George Lucas, si tant est qu’il le faille ? D’un côté, elle a tous les dehors de la science-fiction, précisément du space opera, mais elle se déroule dans un lointain passé : « A long time ago in a galaxy far, far away… ». De l’autre, on peut aussi bien la considérer comme une œuvre de fantasy, dans la plus pure tradition tolkienienne, puisqu’elle se déroule dans un monde Secondaire consistant et amplement documenté, notamment à travers ce qu’il est convenu d’appeler l’univers étendu. L’aborder comme une épopée permet de transcender le clivage, mais présente l’inconvénient de privilégier la tradition au détriment de la modernité.

Le principal atout d’une communauté de chercheurs comme celle du CERLI est de pouvoir, par la multiplicité des points de vue, embrasser la complexité d’un champ caractérisé par sa démesure. Explorer les littératures de l’imaginaire exige cette envergure qui garantit la complémentarité des travaux. Alors que nous fêtons en 2019 le quarantième anniversaire de notre association, il n’est pas mauvais, me semble-t-il, de le rappeler avec un peu de solennité.

- Jean Burgos, Pour une Poétique de l’Imaginaire, Paris, Seuil, « Pierres vives », 1982, p. 126.

- La formule est de Greg sur le site Pause Geek, dans un post du 27/09/2017 intitulé « Sans Freddy Krueger, la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson n’aurait jamais vu le jour », http://pausegeek.fr/articles/437-sans-freddy-krueger-la-trilogie-le-seigneur-des-anneaux-de-peter-jackson-naurait-jamais-vu-le-jour.geek.

- Voir à ce propos Christian Chelebourg, Les Écofictions : mythologies de la fin du monde, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, « Réflexion faite », 2012.

- Voir Mary & John Gribbin, Les Mystères de la science dans la trilogie de Philip Pullman “À la Croisée des mondes”, Jean Esch (trad.), Paris, Gallimard Jeunesse, 2004.

- Alain Sokal, Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob, 1997.

- La sémantique de Kripke est à l’origine de la théorie moderne des mondes possibles. Pour Kripke, contrairement à Leibniz auquel le concept est emprunté, les mondes possibles n’existent pas seulement dans l’entendement divin, ils sont construits par nos référents langagiers et correspondent « à des situations contrefactuelles, à des états possibles du monde ou de l’histoire » (Marc-Polycarpe Mutombo Matsumakia, Précis de logique non classique, Paris, Publibook, « Recherches », 2010, p. 37). C’est cette notion de dimension langagière, entendue mathématiquement par le logicien, qui engendre la confusion.

- Voir John Ronald Reuel Tolkien, On Fairy Stories [1947], Verlyn Flieger & Douglas A. Anderson (ed.), London, HarperCollins, 2008.

- Voir Steve Mannheim, Walt Disney and the Quest for Community [2002], New York, Routledge, 2016, p. 105.

- Jared Diamond, Collapse : How Societies Choose to Fail or Succeed, New York, Viking Penguin, 2005.

- Sur cette notion, voir Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ? Paris, Le Seuil, « Poétique », 1999, p. 179-198.

- « They’re not looking for a story that tells them who they are. They already know who they are. They’re here because they want a glimpse of who they could be. » (Jonathan Nolan, Lisa Joy, Westworld, 01x02, Chesnut © Bad Robot Productions, Jerry Weintraub Productions, Kilter Films, Warner Bros. Television, 2016, 55:51).

- Paul Ricœur, « L’Identité narrative », Revue des Sciences Humaines, no 221, “ Narrer. L’art et la manière ”, Mireille Calle-Gruber (ed.), 1991, p. 35-47.

- Voir Jorge Luis Borges, Fictions [1944], P. Verdevoye et N. Ibarra (trad.), Paris, Gallimard, 1951.

- « All the pictures in this book are authentic, vintage found photographs, and with the exception of a few that have undergone minimal postprocessing, they are unaltered. » (Ranson Riggs, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, Philadelphia, Quirk Books, 2011).

- Voir notamment le chapitre « La Chimie du feu : histoire d’un faux problème », dans lequel il montre comment « Les intuitions du feu sont des obstacles épistémologiques d’autant plus difficiles à renverser qu’elles sont plus claires psychologiquement » (Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu [1949], Paris, Gallimard, « Folio essais », 1985, p. 101).

- Lionel Laparade, « Jurassic Park pour de vrai : le mammouth laineux sur le point d’être ressuscité », La Dépêche.fr, 04/05/2018, https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/04/2791801-jurrasic-park-vrai-mammouth-point-etre-ressuscite.html.

- Voir Leïla De La Vaissière, « Jurassic Park, pour de vrai : n’a-t-on rien appris ? », Première, 28/06/2018, http://www.premiere.fr/Cinema/Jurassic-Park-pour-de-vrai-n-a-t-on-donc-rien-appris.

- Stephen King, Anatomie de l’horreur, Jean-Daniel Brèque (trad.), Paris, Éditions du Rocher, « J’ai lu », 1995, t. 1, p. 120-123.

- On se rappelle l’épigraphe de The Castle of Otranto : « Vanæ / Fingentur species, tamen ut Pes, & Caput uni / Reddantur formæ. [sic.] – (Hor.) » [des figures sans réalité, où les pieds ne s’accorderaient pas avec la tête, où il n’y aurait pas d’unité].

- Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Le Seuil, 1970.

- Henry Jenkins, Convergence Culture : Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press, 2006.

- Voir à ce propos Christian Chelebourg et Francis Marcoin, La Littérature de jeunesse, Paris, Armand Colin, « 128 », 2006, p. 87-89.

- Sur le concept de réimagination, voir la thèse de Florence Cheron, Tim Burton, un cinéma de la ré-imagination, soutenue le 05/12/2016 devant l’Université de Paris 8.